飲食店のデジタル集客を支援するAIサービスで全国へ

お話ししてくれた方:山下 裕也さん(代表取締役/会津大学 大学院在学中)

| 会社名 | 株式会社Pignet |

|---|---|

| 代表者 | 山下 裕也 |

| 業種 | 飲食店向けサービス業 |

| 事業概要 | 飲食店向け集客サービスの提供など AIを活用したSNS(Instagram、X)およびGoogleビジネスプロフィールへの投稿の自動作成・一括投稿サービス |

| 設立 | 2024年9月 |

| 所在地 | 福島県会津若松市 |

| 企業サイト | https://pignet.jp |

創業のきっかけ

飲食店の集客を支援する

新たなサービスの提供を

私は元々、おいしいものを食べ歩くことが好きで、様々な飲食店に足を運んでいます。そこで感じたのが、多くのお店にとってユーザーが来店するきっかけとなっているデジタル集客を使いこなせず、集客に課題を抱えているということでした。具体的には、Googleビジネスプロフィールや各種SNSといったデジタルツールを活用できていない状況です。お店に聞いてみると「お店の運営が手一杯で更新の時間がない」「そもそも何を投稿すればいいかわからない」という声が多く聞かれました。

そこで飲食店が手軽にデジタルツールを活用し集客できるツール「Pignet(ピグネット)」を開発しました。これは多くの方が使える「LINE」を使いキーワードや写真を設定するだけで、Googleビジネスプロフィール、Instagram、X(旧Twitter)の3つのプラットフォーム向けに最適化された投稿をAIで自動生成し、一括投稿できるツールです。この取り組みは経済産業省の「アオタケプロジェクト」に採択され、専門家の助言を受けながらより実用的な形に進化させ、本格的にサービス展開することとなりました。

※アオタケプロジェクトについて

https://aizu-startups-foundation.com/aotake/top/

※アオタケプロジェクト:採択者紹介

https://aizu-startups-foundation.com/aotake/I2zxNSG5

※アオタケプロジェクト:サービスのリリースについて

https://aizu-startups-foundation.com/aotake/r3HeqQoo

創業時に工夫したこと、大変だったこと

業務分担と時間管理の明確化で

学業と起業の両立を実現

私自身、家業が自営業だったこともあり大学在学中に起業を意識し、地域ベンチャー創生支援財団の創業支援会起業を考えて関連団体に参加をしていました。そして「アオタケプロジェクト」に採択されたことが起業の決定的なきっかけとなりました。

実際に起業してみて大変だったのは、学業と事業の両立でした。授業や論文作成と並行しながらリサーチ、開発、営業活動を状況に応じて行わなくてはなりません。性質の異なる複数のタスクをうまく回すために、スケジュール管理を徹底し、やるべきことを明確化することで対応しました。また、業務を抱え込まず、仲間のエンジニアに委託して運営体制を整えたことで、開発・運営の効率が向上しました。

事業を行う体制を整えながら、飲食店オーナーとの対話を重ねて現場の課題を理解し、サービスの実用性も高めました。その結果「これは便利だ!」という声をいただき、導入店舗も増加しました。事業の成長とともに業務分担や時間管理、意思決定の難しさもどんどん増しましたが、優先順位を明確にして業務の委譲を進めることで乗り越えました。

現在の状況

代理店制度の導入による

サービスの全国展開

AIを活用した飲食店向けSNS投稿支援ツール「Pignet」は、LINEで画像と簡単な説明を送るだけで投稿内容を自動生成・一括投稿できる操作の簡単さとその集客効果で高評価をいただいています。試験運用で協力いただいた店舗では、SNSのインプレッション数が平均235%アップしたり、Googleビジネスプロフィールのインタラクション数が175%アップしたケースも。忙しい飲食店にとっては、「投稿にかける時間を削減しながら、結果的に集客効果を高められる」 という点が大きな魅力になっていると感じます。

おかげさまで、地域の商工会や他県の飲食店からも導入に関する問い合わせが増えている中、代理店制度の導入により契約件数がますます伸びています。販売パートナーを活用した営業で、これまで届かなかった店舗にも導入が進み、サービスの認知度が向上しました。最初は自分で営業をしていたのですが限界を感じ、飲食店向けのSNS運用を行う企業と提携したのです。また、AIによる投稿の自動生成の向上と定期的な更新によって、検索結果の上位表示を実現する仕組みを構築。カスタマーサポートの強化にも力を入れ、利用者の声を反映したアップデートを継続的に行っています。

創業してよかったこと・今後の目標

会津で起業し得た学びを

次世代へ繋げていきたい

起業して最も感じたのは、行動が新たなチャンスを生むということです。サービスの展開を通じて飲食店経営者や起業家とのつながりが増え、事業の可能性が広がりました。また、多くの飲食店の方々から「Pignetがあって助かる!」という声をいただき、行っている事業の価値も実感しました。さらに、開発だけでなく、営業やマーケティング、人材採用など、会社を動かすあらゆるプロセスに関われますし、その中で自分自身も成長している実感があります。

今後は「Pignet」の契約店舗数の拡大に加え、チェーン店などの大企業向けの新サービス開発にも取り組みます。同時に、会津大学から起業文化をもっと広め、地元での活躍の場を増やしたいと考えています。会津大学では優秀なエンジニアが育つものの、多くが東京へ流出してしまうのが現状です。だからこそ地元でも成長できる環境を整え、新たな選択肢を提供したい。一つひとつの取り組みが積み重なれば、挑戦の機会が生まれ、起業文化が根付き、会津大生の活躍の場が広がっていくはずです。

取材・撮影場所:会津大学産学イノベーションセンター(UBIC)・会津大学 学生食堂

※記事の内容は取材当時のものです

人の力をもっと発揮できる環境をAIで実現

お話ししてくれた方:能勢 航羽さん(代表取締役/会津大学在学中)

| 会社名 | 株式会社StoD |

|---|---|

| 代表者 | 能勢 航羽 |

| 業種 | IT |

| 事業概要 | 企業のDX化・業務効率化を目指し、AI技術に特化したサービスの提供・システムの受託開発など |

| 設立 | 2024年4月 |

| 所在地 | 福島県会津若松市 |

| 企業サイト | https://matchstod.com |

創業のきっかけ

「起業」による新しい経験が

自分を育てる糧になる

私は小中学校時代に海外ホームステイを体験し、「それまでにない新しい経験が自分自身を大きく育てる」ということを実感しました。そこで、毎日新たな経験・体験ができるであろう、起業家への憧れを高めました。

会津大学ではプログラミングを学び、2年生時点でフリーランスエンジニアとしての活動を開始。ITの力で社会に貢献する方法を模索する中で、企業の「ルーチンワークが社員の成長を妨げている=新しい経験・体験の機会を減らしているのではないか」と感じてAIを活用した業務効率化の可能性に着目しました。業務の一部を自動化すれば、その分、社員が創造的な仕事に集中できる環境が作れるのではないかと考えたのです。「人の持っている力・スキルをもっと活かせる場を生み出したい」こうした思いから「StoD」の事業が生まれました。

この時期に起業を決意したのは、会津大学の「起業支援制度」を活用できるタイミングだったことも大きな理由です。

※会津大学の「起業支援制度」について https://www.ubic-u-aizu.jp/incubation/support.html

創業時に工夫したこと、大変だったこと

失敗から「気づき」を得た

顧客の声を聞く大切さ

「StoD」を立ち上げた当初、最大の課題は市場のニーズとのギャップでした。最初に開発したアプリは、私たちが想定していた課題を解決するものでしたが、実際の企業ニーズとは合致せず、思うように売れませんでした。その原因は、ニーズや課題の検証・ヒアリングが足りないままアプリの開発を行い、自分のアイデアを具現化するだけのアウトプットになってしまったことにあると考えています。この経験を通じて、顧客の声を直接聞いて本当に求められるサービスを提供することの重要性を学びました。

現在展開している「特注AI」は企業がAIを簡単に導入できるようにするため、30社以上にヒアリングを行ってニーズを徹底的に分析し開発したものです。また、会津大学の支援を受けながら専門家の助言を取り入れ、戦略を見直しました。営業活動でも企業と直接対話し、具体的な課題を把握しながらサービスの改善を進めています。市場の声を反映し、実際の運用環境に適した調整を重ねることで、より実用的なビジネスモデルを確立しました。

現在の状況

「特注AI」を入り口に

企業のIT化とAI化を促進

「特注AI」は企業の業務内容に応じたAIのテンプレートを用意し、それぞれのニーズに合わせてカスタマイズが可能なサービスです。AI導入のハードルを下げ、誰でも使いやすいシステムの提供を目指しており、まずは、企業によくありがちな課題に関する簡単な質問に答えてもらうところからスタートします。

多くの企業がAI活用の方法を模索している現在、まずはシンプルなツールで業務のIT化・AI化を促進することが重要だと考えています。同時に、私自身も地方の経営者コミュニティに参加し、企業の課題を把握しながら提案を繰り返しています。会津大学のネットワークも活用しながら、より役立つサービスになるよう努めています。

現在、私の他に3名のメンバーが「特注AI」の発展を支えてくれています。それぞれすごいところをもったメンバーなので心強いですね!全員が会津大学在学中ということもあり、学業と起業の両立はハードですが、週に1回は全員集まってミーティングをするなど、コミュニケーションは欠かせません。

創業してよかったこと・今後の目標

広がった視野とネットワークが

未来のビジネスに繋がる

「特注AI」を実際に利用した方々からは「AI・ITを用いて業務効率化を始める第一歩になった」と、うれしい言葉をもらっています。引き続き、パートナー企業と協力し、より多くの業界で活用できるサービスへと発展させていきます。

起業を通じて私が最も実感したのは、学びと成長の機会が格段に増えたということです。自分のアイデアが形になり、実際に企業に導入されることで、課題解決に貢献できる喜びを感じています。経営を通じて視野が広がり、多くの人とのつながりも生まれました。今後はより多くの企業にサービスを提供し、AI導入のハードルを下げながら、業務の効率化を支援していきたいですね。技術の進化とともに生まれる新たな課題にも対応して、企業の成長を支える事業を展開していきたい。最終的には「上場」が目標ですが、あくまで一つの節目にすぎません。その先も仲間とともに挑戦を続け、企業や社会に貢献するビジネスを展開していきたいです。

取材・撮影場所:会津大学産学イノベーションセンター(UBIC)・会津大学研究棟

※記事の内容は取材当時のものです

情報教育を通じてすべての人に無限の選択肢を

お話ししてくれた方:石川 達也さん(代表取締役/会津大学在学中)、橋本 凌真さん(取締役/会津大学在学中)

| 会社名 | 株式会社inf. |

|---|---|

| 代表者 | 石川 達也 |

| 業種 | 教育 |

| 事業概要 | 学校現場などへの出前授業(情報Ⅰ・プログラミング等)、教材開発、オンライン学習塾の運営、クリエイティブ作成(ホームページ・チラシ等) |

| 設立 | 2023年3月 |

| 所在地 | 福島県会津若松市 |

| 企業サイト |

https://inf-juku.com/ |

創業のきっかけ

情報の力で

未来を切り拓く

私たちは、地域ベンチャー創成支援財団・会津大学が共同で開催している創業関連の「座談会」を通して知り合いました。お互い親族が起業していて、「やりたいことがあるなら若いうちからやるべき」と言われて育ってきました。「やりたいこと・やるべきこと」は常に更新されるものです。 人間は、自分の知っている範囲の情報からしか選択できません。そのため、知ること・学ぶことは私たちの選択できる幅を広げ、選択肢を増やしてくれます。私たちが情報教育事業を始めたのは、情報教育で培われる「情報活用能力」が主体的な選択に大きな役割を持つと考えたためです。情報活用能力によって自分の世界を拡張し、選択肢を増やすことで、興味関心をもとにした主体的な選択が可能になると考えました。「都市と地方の情報格差を解消」し「情報社会を安全かつ上手く渡り、自分の世界を広げて自由に選択し、主体的に生きることのできる社会」が実現したら素敵じゃないですか。会津大学在学中の起業は「自分たちが成長できる場・学びの場」を求めた結果です。

創業時に工夫したこと、大変だったこと

学業との両立、

組織運営の難しさを実感

起業のタイミングとしては学生時代の今が一番失うものが少ない時期だと思います。私たちの事業は自分たちと友人たちの協力で成り立っており、従業員を雇っているわけでも、養うべき家族がいるわけでもありません。ただ、大学の授業との時間的な両立は大変でしたね。自分のすべてのリソースを事業、もしくは学業に集中できないもどかしさを感じながら活動していた時期もありました。また、社会経験がなく起業したので、組織運営や連絡、業務の進め方、バックオフィス、手続きなど全てが手探り状態でした。チームビルディングに関しては協力メンバーのモチベーションを保つという部分で苦労しました。

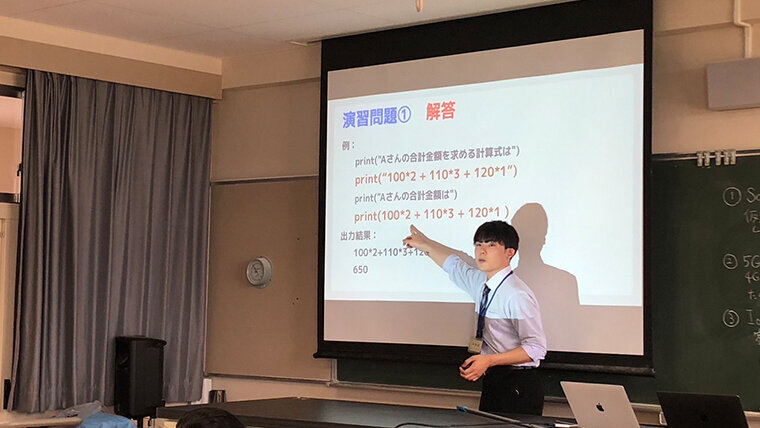

現在の状況

壁に当たるも

教材のデザインが評価され

2022年度から全国の高校で「情報Ⅰ」という科目が加わったことなどが追い風となり、福島県内の高校や中学などでの出前授業や教材作成、オンライン学習塾を行っています。そんななかで、ある団体から高校生向け教材開発の協力依頼があって参加することになりました。教材は対話型で学べ、イラストを多く取り入れました。高校への導入を目指したのですが、大手企業の参入などもあり採用されませんでした。しかし、私たちが作った教材のデザインは高く評価され、現在は高校向け教材(ワークブック)などのデザイン業務のほか、各種クリエイティブ(ホームページ・チラシなど)の制作を受けています。

創業してよかったこと・今後の目標

すべての経験を

自分たちの成長の糧に

起業することで大学生活では出会うことのない方と知り合い、お話しすることができました。いろいろな方の多彩な考えに触れた経験は間違いなく自分たちの成長につながっていると思います。私たちはこれから大学のプログラムで5週間の留学に行く予定があります。現地では、スタートアップ企業やベンチャー企業にインターンとして入り、異なるビジネスの現場を経験する予定です。帰って来たら、おそらく自分たちの事業も変化するでしょう。先にも触れたように、この会社は僕らが学ぶための場でもあります。「やりたいこと・やるべきこと」を更新しながら、自分たちも成長し続けていきたいと思っています。

取材・撮影場所:会津大学 学生食堂・コミュニティスペース

※記事の内容は取材当時のものです

みんなが楽しく生きていける心の健康づくりを

お話ししてくれた方:橋本 志穂実さん(CEO)

| 会社名 | 株式会社ブランチズム |

|---|---|

| 代表者 | 橋本 志穂実 |

| 業種 | システム開発 |

| 事業概要 | アプリ開発・運営/Web開発・開発支援/イベント運営/コミュニティ運営など。「境のない世界の実現」がビジョン。 |

| 設立 | 2021年12月 |

| 所在地 | 福島県会津若松市 |

| 企業サイト |

https://branchism.com |

創業のきっかけ

心の健康に

役立つ技術を形に

学部ではヘルステックの分野を研究してきました。健康百年時代を目指す取り組みはたくさんありますが、私は心の健康を百年まで延ばすことを目指しています。私自身、コロナ禍で社会から離れた時期に、心身に不調をきたす経験をしました。そんなとき、人と関わる機会があったことで自分のリズムが戻るのを感じました。決まった時間に誰かと挨拶をする、などといったささいなコミュニケーションで日常に変化がありました。社会や人とのつながりの大切さを痛感したことは、学生に向けたローカルアプリ「Splannt(スプラント)」開発するきっかけになりました。

※現在はサービスの提供を停止しています

創業時に工夫したこと、大変だったこと

足りないことだらけ、

でも実現したいビジョンはある

「Splannt(スプラント)」は友達や知り合いに好評で、企業で働く方々から事業にすることを勧められたのが起業のきっかけです。社名の「ブランチズム」とは「枝わかれ主義」のこと。枝分かれのように色々なサービスを展開していきたいという思いで名付けました。いざ動き出してみると、資金不足・経験不足・人脈不足は明らかでした。プロダクトは多く作ってきましたが、それをユーザーに届けてお金に変えることが難しいと感じました。そこで「私たちは若者のメンタルヘルス問題を解決したいです」と、自分たちのビジョンや想いを武器にしてあちこち回りました。結果、やりたいのは「人と人をつなぐこと」だと再認識し、「自分の方法で少しずつでもいいからやろう」と考えました。

現在の状況

アジャイル型の開発で

チーム力が向上

現在はスタートアップ企業向けのシステム開発をメインに行っています。お客様と一緒に設計するところから始まり、そのまま並走してアジャイル型で開発を進めています。自分たちもスタートアップであることと、これまでのプロダクト開発経験を活かし、とことんお客様とぶつかって改善を重ねることを心掛けています。それによってチームの技術力や経験値が向上し、プロダクトにも活かせているので良いバランスが保たれていると思います。時間やお金などスタートアップならではの制限も、よりプロダクトに磨きをかける糧になっていると考えています。また、システム開発以外にも、JR会津若松駅近くに「creative cafe REQUEST」というITカフェをオープンするなど、自分たちのビジョンを元に事業の幅を広げています。

創業してよかったこと・今後の目標

事業と学問、

多彩な経験を生かしていきたい

これまでを振り返ってみると、起業してから半年に1つは新しいサービスを出してきました。自分たちのビジョンと技術力を生かしてサービスを作る過程では、いろいろな課題をクリアしていく必要があります。それら1つひとつの経験が、次のサービスに生かされている実感がありますね。私たちの活動は「心の健康」や「みんなが楽しく生きていく」というところではすべて共通していると思います。今後、私は博士課程への進学を考えています。アカデミックな分野とプロダクトを関わらせて、その経験を事業にも生かしてみたいと考えています。

取材・撮影場所:会津大学先端ICTラボ(LICTiA)・会津大学研究棟

※記事の内容は取材当時のものです

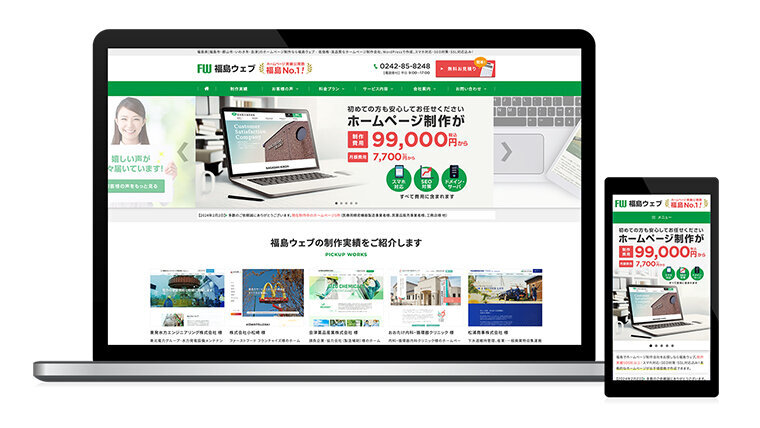

明確な価格体系で地域の方々にWebサイトを提供

お話ししてくれた方:野口 雄介さん(代表取締役)

| 会社名 | 株式会社スタンダード |

|---|---|

| 代表者 | 野口 雄介 |

| 業種 | Webサイト制作 |

| 事業概要 | Webサイトの制作・運用保守。「安く・早く・品質はしっかりと」がモットー。 |

| 設立 | 2008年4月 |

| 所在地 | 東京都千代田区(本社) |

| 企業サイト |

https://standard-co.jp/ https://www.fukushima-web.com/ |

創業のきっかけ

地域の方々の

お困りごとを解決したい

父方一族が事業を営んでいたこともあり、子どもの頃からいずれは独立することを考えていました。そのため、会津大学在学時から、先輩らが起業したベンチャーでシステム開発のアルバイトをしたり、また、当時の創業社長が所属する地域の経営者の集まりや経営に関する勉強会等にも積極的に参加していました。会津大学卒業後はSE(システムエンジニア)として横浜や都内で働いていましたが、アルバイト時代お世話になったベンチャーの社長からお声がけをいただき会津に戻り、改めて地元の企業と交流していくなかで、パソコンやインターネット、特にホームページに関してお困りの方が多いことに気付きました。その当時はホームページ制作の価格が分かりにくかったり、デザインや品質に難のあるサイトも多かったりしました。この課題を解決するために、まずは個人事業主として「低価格・高品質をコンセプトにしたホームページ専門の制作会社」を立ち上げました。大学時代から知り合いのお店のWebサイトを作成していた経験もあったので、この事業ならすぐにお役に立てるだろうと考えました。

創業時に工夫したこと、大変だったこと

信頼の獲得と

方針転換のジレンマ

当時の地方企業はインターネット関連の企業に対して懐疑的な見方をする方も多く、まずは信頼できる事業者だと思ってもらうところからのスタートでした。顧客を何度も訪問し、ときには利益度外視のサービスも提供。そうして認知度・信用度を積み上げていきました。その後、品質を維持しながら企業として利益を上げていくために「訪問せず、メールやネットでヒアリングし、制作を任せてもらう」というWebのみで完結する制作スタイルに転換しました。これは起業当初と真逆の方針だったので周知・徹底に苦労しました。そんななか、会津大学発ベンチャーの称号や、会津大学内(UBIC)に拠点があることは、お客様に信頼感や安心感を持っていただくのに非常に効果的でした。また、この方針は、その後のコロナ禍での対面が制限された時期にも、お客様に変わりなくサービスを提供する上で大きな効果を発揮しました。

現在の状況

価格とサービスの明確化で

地域に浸透

創業当時は主力サービスのWebサイト制作以外にも、ECサイトの制作保守やリスティング広告の企画・運用、Webマーケティング等、インターネット関連の相談を幅広く請けていました。しかし現在は事業の最適化・効率化のため、ホームページ制作に注力しています。地域に密着した「福島ウェブ」「仙台ウェブ」等を主力サービスとし、Webのみで完結する特徴を活かした全国向けの「まるごとおまかせHP制作パック」も展開しています。お陰様でこれまでに約600のサイトを作成し、2020年には東京オフィスを開設、法人登記することになりました。

創業してよかったこと・今後の目標

地方企業により

最適なソリューションを

私がこの仕事を始めた当初は、地方で信頼できるホームページ制作会社を見つけるのは簡単ではありませんでした。オーダーメイド制作が主流で、価格も不透明ななか、当社がWeb制作の価格を明示しひとつの指標を作れたことは意義があったと思います。しかし、まだまだホームページがない企業も多くありますし、各種SNS、ノーコードツール、生成AIなど、インターネットで情報を発信する手段・サービスが多様化・複雑化している状況もあります。今後も、低価格で高品質なホームページ制作を主軸にしながらも、地方企業にとって最適な、シンプルかつ効果的なソリューションを提供できるよう、サービスの改善をしていきたいと思っています。

取材・撮影場所:会津大学先端ICTラボ(LICTiA)

※記事の内容は取材当時のものです